Bagaimana Sistem Pendidikan Indonesia Dibanding Negara Lain?

Dalam rangka hari pendidikan internasional, tim Ruangbaca mencoba membandingkan sistem pendidikan di berbagai negara. Mulai dari Finlandia, Singapura, Jepang, Tiongkok hingga Tiongkok.

—

[Peringatan: tulisan ini panjang, tapi seru. Barangsiapa yang berhasil baca sampai akhir dan komentar niscaya mendapat kemudahan di jam sekolah]

Berkat kalimat “Masa SMA adalah masa yang paling indah” yang entah beredar dari mana, mengenakan seragam putih abu-abu menjadi mimpi kecil sebagian mereka yang masih SD maupun SMP. Termasuk saya.

Selulusnya dari SMP, saya menanti-nanti, masa seru seperti apa yang akan saya dapat di tiga tahun ke depan?

Anak kecil dalam dada saya telah tumbuh menjadi laki-laki dengan celana yang diturunkan sepinggul, lengkap dengan ikat pinggang berkepala besar dan kaos junkies yang memperlihatkan bentuk badan yang terlalu banyak tulang. Kala itu, masa SMA saya dipenuhi film berlatar SMA. Mulai dari Ada Apa Dengan Cinta (AADC), hingga Catatan Akhir Sekolah. Di kepala saya, seperti ada peraturan tidak tertulis yang menyatakan kalau SMA adalah satu-satunya masa yang mewajarkan saya untuk jadi anak nakal. Tentu, ini pandangan yang salah. Dan tentu, satu-satunya hal nakal yang saya lakukan adalah ketika acara pensi, sewaktu band metal bermain dan teman-teman yang lain berkerumun di tengah lapangan untuk moshing, saya justru berteriak mantap: “Yomaaan!”

Insting reggae saya tidak bisa dikalahkan.

Ketika itu saya sama sekali tidak memahami pentingnya pendidikan. Bahwa SMA adalah bunyi tembakan sebelum para pembelajar melesat keluar dari garis start menuju sesuatu bernama kehidupan.

Bagaimana materi SMA secara tidak langsung melatih kemampuan saya dalam berpikir logis, mengambil keputusan, dan membentuk kerangka berpikir yang saya gunakan hingga saat ini.

Alih-alih, lingkungan saya malah menganggap sekolah seperti penjara yang mengekang. Ini terlihat dari berbagai kesan dan pesan yang ditulis anak kelas tiga di buku tahunan. Mulai dari yang bilang: “Sekolahku penjaraku!” sampai yang blak-blakan “Pak D*ddy ngasih peer mulu! Kita gak cuma belajar biologi aja, Pak! Kimia, fisika, matematika juga! Bapak, sih, enak ngajarnya itu doang. Kita semuanya!”

Padahal, pak D*ddy pas SMA juga belajar semuanya.

Sekarang, setelah bergabung bersama Ruangguru, sedikit banyak saya mencari tahu soal pendidikan. Mata saya yang selama ini menyipit karena hanya melihat dari sudut pandang murid, pelan-pelan terbuka. Saya malah penasaran: “Sebenarnya, kayak apa, sih, pendidikan yang dimauin di Indonesia ini? Lalu, bagaimana dengan sistem pendidikan di belahan bumi lain?”

Pertanyaan ini membawa saya kepada laki-laki bernama Suwardi Suryaningrat. Penggagas Taman Siswa. Kamu mungkin mengenalnya dengan Ki Hajar Dewantara.

Orang ini, kalau kamu belum tahu, adalah salah satu jagoan saya. Bagaimana tidak, sewaktu Belanda menyelenggarakan pesta di Indonesia, dia kepikiran untuk membuat surat protes. Andai Aku Seorang Belanda, tulisnya di koran De Expres. Pedes gak tuh? Protesnya pakai satir..

Kepeduliannya terhadap pendidikan juga terlihat dari konsep ajar sistem among (kekeluargaan). Dia juga bilang kalau mendidik anak adalah soal mendidik rakyat. Bahkan, dalam Pusara (1940), dia bilang kalau tidak baik menyeragamkan hal-hal yang perlu diseragamkan.

Dia ngomong gitu di zaman belanda, men. Sembah.

Kalau penasaran sama detail orang ini, kamu bisa ketik aja di kolom search ruangbaca ini pake “Ki Hajar Dewantara”, atau “Suwardi Suryaningrat”, atau coba klik di sini aja.

Biasanya, sih, kalau ngomongin dia, topik akan berlanjut dengan membandingkan semangat pendidikan yang dia bawa dengan kenyataan di Indonesia sekarang. Berhubung angkatan saya beda dengan you you sekalian, jadi kita coba diskusi di kolom komentar aja ya. Kayak gimana, sih, cara guru mengajar, poin yang bisa kamu ambil di sekolah, atau kebiasaan kamu belajar di sekolah.

Nah, berhubung tahun ini hasil PISA 2018 sudah keluar, dan sekarang adalah hari pendidikan internasional, dan saya baru menyelesaikan Cleverlands-nya Lucy Crehan, mari kita bandingkan sistem pendidikan di berbagai negara.

Satu hal yang sangat menonjol dari negara ini adalah kecintaannya pada membaca. Nggak, pemerintah di sana tidak menggalakkan ODOJ alias one day one juz supaya anak terbiasa membaca. Dibanding dibiasain membaca, orangtua justru memulai dengan sesuatu yang lebih fundamental: menyebarkan kecintaan terhadap membaca.

Akhir kata, orang sana mau baca ya karena suka.

Hal lain yang unik adalah, di Finlandia, anak masuk sekolah di usia 7 tahun. Selain terlambat, masa preschool di Finlandia diisi kegiatan sosial aja. Murni main sama temen se-TK. Kumpul, nongkrong, nge-vape. Gitu-gitu, deh.

Bagi orang Finlandia, lebih baik mematangkan kondisi otak sampai waktunya benar-benar pas sebelum akhirnya dijejali hal yang sifatnya kognitif kayak materi sekolah.

Menariknya, penelitian bilang kalau telat masuk sekolah akan mengurangi susah fokus dan hiperaktif di umur 7 tahun. Efeknya bahkan masih terasa sampai usia 11. Buat cowok, masuk di usia 7 akan mengurangi masalah kesehatan mental di usia 18 tahun (pas lulus SMA!). Buat cewek, kebiasaan ini dapat mengurangi tingkat anak yang hamil di usia dini.

Keliatannya enak, kan? Sekolah telat, pas TK main doang, tapi kok gedenya cerdas?

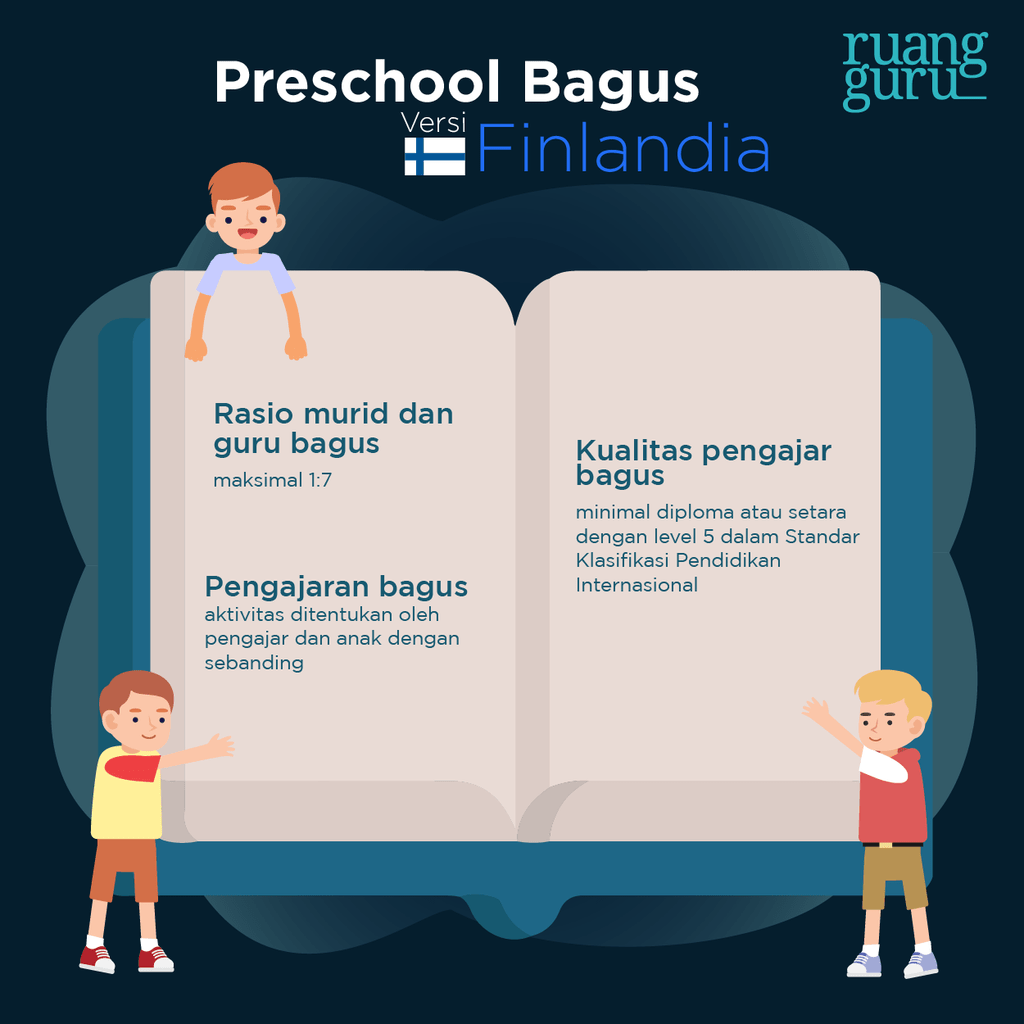

Ada dua alasannya. Pertama, sebelum sekolah, anak harus masuk preschool. Kedua, preschool di Finlandia bagus.

Karena dari preschool udah diajak belajar sambil bermain, kondisi psikologis anak jadi bahagia, dan dampaknya akan terasa sampai dewasa.

Anak-anak Finlandia berpikir bahwa menjadi pembelajar adalah hal yang menyenangkan.

Ini agak beda dengan zaman saya kecil dahulu. Pukul 6 sore emak sudah meneriaki dari dalam rumah, ‘Deeek, pulang! Belajar! Di luar mulu. Diculik kolong wewe tahu rasa lu!”

Nyuruh pulangnya sih gakpapa. Diculik kolong wewenya itu lho…

Selain murid punya motivasi tinggi, sekolah di Finlandia sadar bahwa penyebab murid kesulitan akademis bukan hanya karena dia tidak pintar. Bisa jadi salah satu dari faktor lain. Misalnya, masalah di lingkungan sosial, perasaan/emosinya yang kacau, atau kesehatan fisiknya tidak prima. Makanya, selain guru, sekolah di FInlandia ada dokter gigi, perawat, speech therapist, sampai psikolog.

Tentunya, bagusnya sistem pendidikan di FInlandia tidak lepas dari peran guru yang ada di sana. So, let’s talk about Finland’s teachers.

Kepedulian Finlandia menjadi negara yang care sama pendidikan telah muncul sejak 1860, ketika mereka masih jadi bagian kerajaan Rusia. Mereka percaya bahwa membangun pendidikan negara sama dengan membangun peradaban di masa depan.

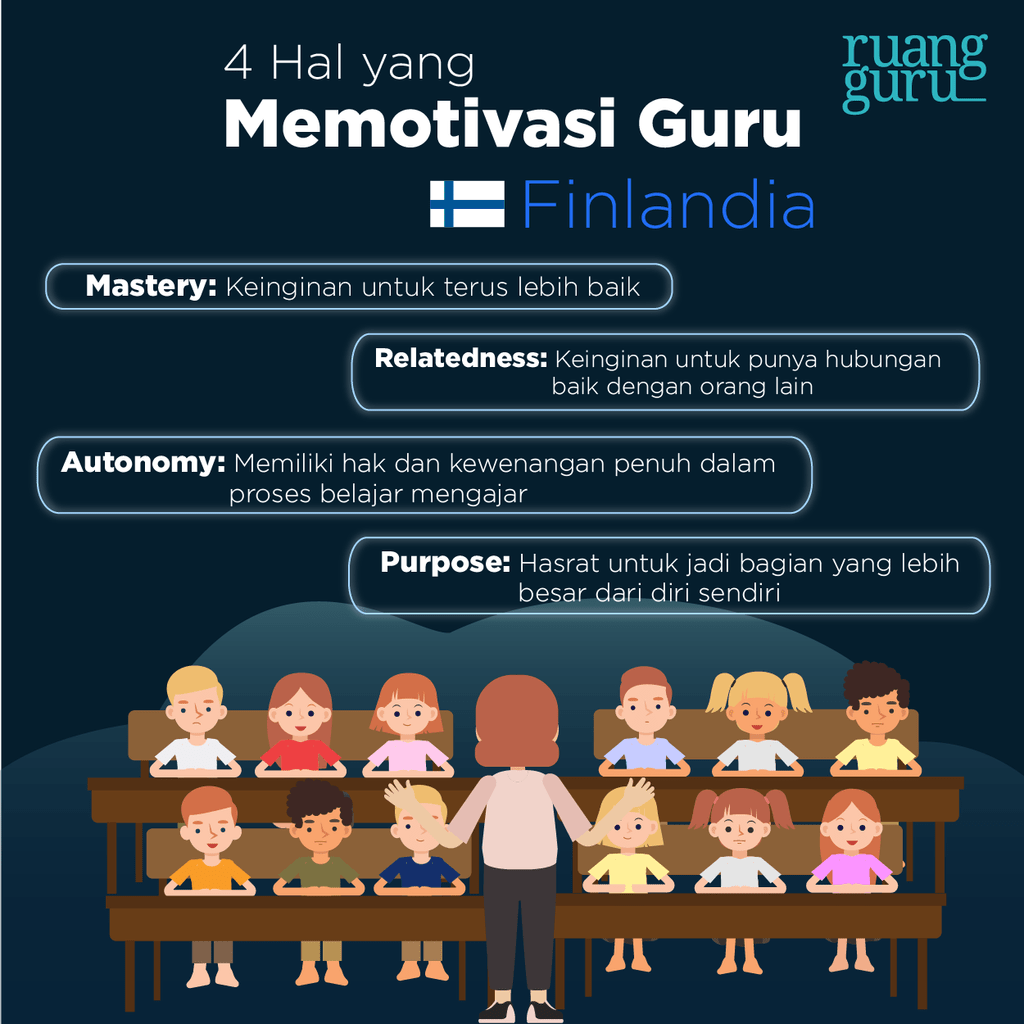

Ya. Di FInlandia, pemerintah memberikan kebebasan penuh terhadap guru (autonomy) soal materi apa yang diajar, metode, pemberian nilai, dan penentuan kelulusan anak. Segala keputusan ada di tangan guru. Saking percayanya, pemerintah bahkan tidak melakukan sidak dan evaluasi terhadap guru.

Mereka, sepenuhnya percaya terhadap kinerja guru.

Well, mungkin karena menjadi guru di Finlandia itu butuh kerja keras. Perlu lima tahun belajar khusus, training yang ketat, serta mengikuti pelatihan setiap tahun. Guru juga dibekali textbook yang berisi strategi ajar, riset akademik, petunjuk spesifik pengajaran, dan pengalaman dari guru-guru terbaik di sana.

Gairah dan tingginya kesadaran akan pentingya pendidikan ini membuat guru bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Saya, sih, tidak tahu apakah kebebasan penuh seperti ini cocok dilakukan di Indonesia. Dengan munculnya penyimpangan sosial seperti yang dialami Joko Susilo tahun lalu saya malah jadi berpikir, seperti apa efeknya terhadap sistem pendidikan kita?

Setelah dari Eropa, kita pindah ke negara yang terkenal dengan teknologi. Kayak apa pendidikan di Jepang? Spoiler: sebetulnya mirip sama kita.

Awal sekolah, Jepang mengenalkan konsep“han” dengan membagi siswa menjadi kelompok kecil yang beranggotakan 4 sampai 5 orang. Kelompok ini nantinya akan melakukan segala aktivitas (makan, duduk, belajar) bersama selama satu bulan penuh. Wow, apakah akan ada cinlok di antara mereka? Saya kira tidak, saudara-saudara. Kan masih pada bocil.

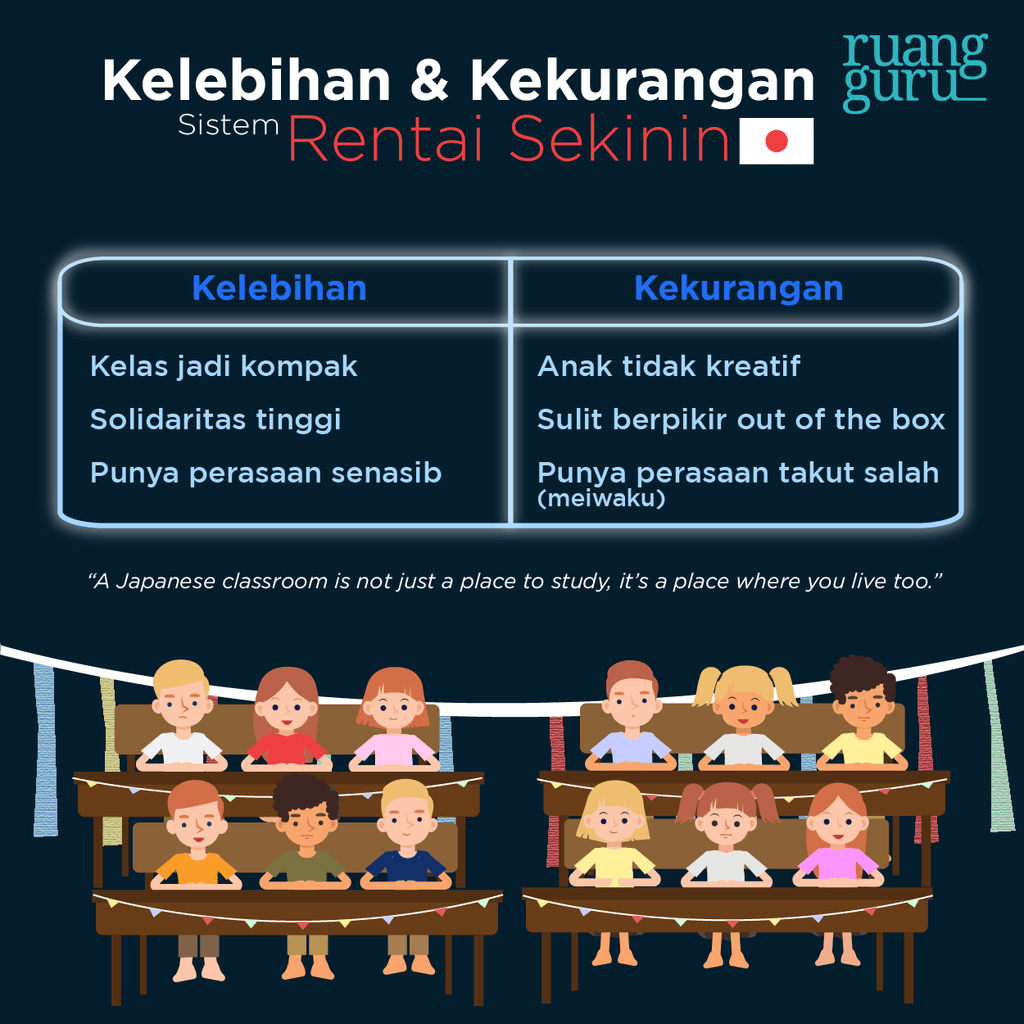

Menginjak SMP, konsep yang diberikan adalah “rentai sekinin”. Sekilas menyerupai han, tapi lebih luas. Sewaktu SMA, saya mengalami ini. Konsep di mana tiap ruangan “dimiliki” oleh satu kelas. Guru yang akan masuk ke kelas kamu. Kamu bisa menghias dan mendekorasi kelas sebebasnya.

Tujuannya: membangun solidaritas siswa. Mereka berharap dengan begini anak yang lebih pintar akan mengajari anak yang kurang mampu menguasai pelajaran. Setiap murid dituntut untuk punya rasa saling memiliki.

Imbas buruknya: bagi Jepang, kesalahan satu anak dianggap kesalahan bersama.

Hasilnya, anak jadi takut salah. Sewaktu guru bertanya, anak tidak aktif karena mereka pikir, dibanding menjawab dan salah dan satu kelas dianggap gak benar, lebih baik mereka diam.

Di Jepang, sifat ini disebut meiwaku.

Tidak berhenti sampai sana. Kebiasaan ini meninggalkan perundungan. Beda kayak perundungan di negara lain (yang biasanya anak badung di kelas cuma satu atau dua), di Jepang, pembulian terjadi sebaliknya. Satu kelas mem-bully beberapa orang.

Lalu, mengapa Jepang menjadi salah satu negara dengan nilai PISA tertinggi?

Mindset.

Orang Jepang terkenal dengan etika bekerja. Budaya gigih yang ada di masyarakat membuat murid pantang menyerah sampai tetes terakhir. Sistem pendidikan yang meritokrasi membuat orang Jepang berpikir “Siapa yang paling rajin = siapa yang akan sukses”

Kebiasaan ini lahir dari rumah. Salah satu perbedaan menonjol antara orangtua jepang dan Amerika ketika melihat anaknya belajar sampai malam adalah ini: Orangtua Amerika akan menyuruh anaknya jangan lupa tidur dan istirahat. Di sisi lain, orangtua Jepang akan terus menunggu anaknya sampai malam. Bahkan memberikan snacks untuk teman belajar si anak.

Tentu, bagi kedua orangtua itu, yang mereka lakukan adalah benar. Orangtua Amerika merasa bahwa kondisi fisik anak harus terjaga dengan tidur. Sementara orangtua Jepang merasa menunggunya adalah bentuk dukungan moral yang membuat anak semangat.

Tahun 1990, Stevenson dan Stigler pernah melakukan penelitian. Mereka membuat persoalan matematika yang tidak bisa dipecahkan, dan ingin mengecek seberapa lama sampai akhirnya si murid menyerah. Hasilnya? Penelitian ini gagal.

Orang Jepang tidak mau menyerah. Serem abis.

Sekarang, kita bahas dari segi guru.

First thing first, dibanding pegawai negeri di sektor lain, guru-guru Jepang mendapat bayaran yang lebih besar. Mereka juga punya semacam pygmalian effect. Apabila guru percaya anak didik akan mengeluarkan potensinya, maka hal itu akan benar-benar terjadi.

Strategi pengajarannya pun dipikirkan dengan baik. Guru selalu memastikan si anak paham sebelum akhirnya pindah ke topik baru. Satu hal yang menjadi ciri khas adalah di Jepang, topik dan waktu belajarnya sedikit, tapi dalam. Dalam seminggu, guru hanya mengajar 17,7 jam jika dibandingkan Amerika yang bisa mencapai 26,8 jam.

Ini cukup berbeda dengan masa saya sekolah. Sewaktu SD, kelas pertama saya dimulai pukul tujuh pagi dan berakhir pukul tiga sore. Jika dijumlahkan tanpa jam istirahat, total saya belajar di Sekolah Dasar mencapai 33,75 jam dalam seminggu. Pantas kepala saya terasa panas. Tiap memasuki pukul dua siang, saya sudah tidak tahu apa yang guru bicarakan. Saya cuma berusaha mencatat apa yang dia jelaskan (atau menggambar pohon kalau terlalu pusing. Pikiran saya waktu itu: biar adem) tanpa paham apa-apa.

Saya pun merasa iri karena ketika itu, kakak saya yang SMP, pulang pukul dua siang (jika ditotal mirip dengan waktu yang digunakan orang Amerika).

Ketika bicara Singapura dan pendidikan, kita harus kembali ke 1980. Saat itu, Singapura punya satu masalah serius. Laki-laki memilih untuk menikahi perempuan yang tingkat pendidikannya rendah. Lee Kuan Yew, Perdana Menteri saat itu gusar. Dia bilang, kalau tidak ada perempuan terdidik yang dinikahi, bukan tidak mungkin generasi mendatang Singapura menjadi generasi bodoh.

Maka, pemerintah concern sama pendidikan.

Dan ketika saya bilang concern, itu berarti benar-benar peduli. Sejak saat itu, pemerintah menyiapkan berbagai beasiswa dan program agar guru menjadi profesi yang prestisius.

Seperti halnya Finlandia, anak pertama kali masuk sekolah umur 7 tahun. Tapi, ini yang membedakannya: orang Singapura akan menentukan masa depannya sedari kecil.

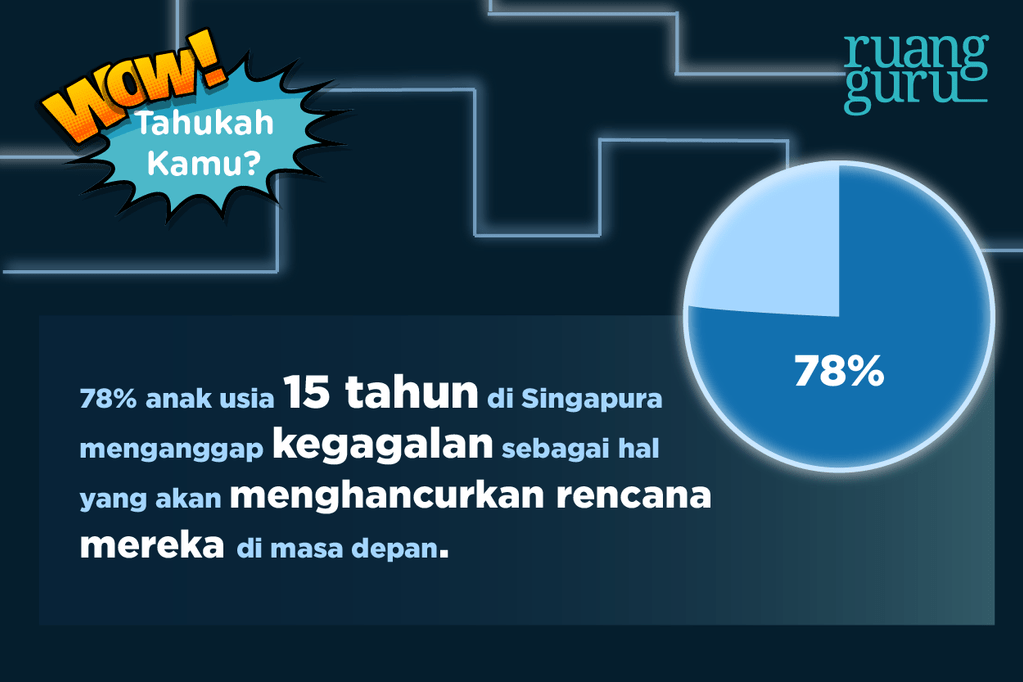

Saking “rapi” dan “ikut campurnya” pemerintah, nilai dari PSLE (ujian akhir SD) di umur 12 akan menentukan segalanya. Nilai itu yang akan melempar ke mana kamu melanjutkan pendidikan, siapa lingkar pertemananmu, seperti apa prospek kerjamu dan bahkan… secara tidak langsung menentukan dengan siapa kamu menikah.

Agak horor memang karena kita harus menentukan hidup seseorang dari waktu yang sedini itu. Bagi orang yang menemukan passion menulis sewaktu kuliah seperti saya, sungguh tidak terbayang rasanya masa depan saya ditentukan di umur segitu. Mungkin, dengan nilai SD saya yang bagus (bukan sombong, tapi pas kecil nilai-nilai saya memang cenderung bagus. Maklum, belum tahu kejamnya dunia), saya akan “diarahkan” menjadi peneliti… yang tidak mampu meneliti apa-apa.

Sistem ini yang membuat kompetisi di Singapura jadi superketat. Mau tidak mau, anak sekolah dipicu untuk belajar lebih giat. Ini terlihat dari 50% bagian toko buku di mal yang berisi buku berbau pendidikan. Murid juga banyak mengikuti les atau pelajaran tambahan di tempat lain. Hal ini masih ditambah kepercayaan orang Tionghoa singapura yang meyakini bahwa segala sesuatu ditentukan dari kerja keras.

Berbanding terbalik dengan situasi negara lain, tingkat soal ujian di SIngapura semakin lama makin susah. Bayangkan, level soal ujian yang diberikan dua tahun lebih sulit dari level soal yang ada di buku paket. Makanya, anak dituntut belajar sendiri. Mencari tahu dari buku lain yang dijual bebas, atau ikut les tambahan.

Tekanan tidak hanya datang dari sana. Di masa depan, setiap anak harus memenuhi kebutuhan finansial orangtuanya. Ya, secara hukum, orangtua bisa menuntut anaknya yang tidak menghidupinya.

Lalu, bagaimana agar si anak punya uang untuk memenuhi kebutuhannya dan orangtua? Jawab: punya posisi bagus di pekerjaan. Bagaimana punya posisi bagus di pekerjaan? Jawab: punya latar belakang pendidikan yang bagus. Gimana punya latar belakang pendidikan yang bagus? Jawab: punya nilai ujian akhir yang bagus.

Dan, di situlah akarnya.

Berdasarkan PISA, anak di Singapura memang salah satu yang tercerdas di dunia. Namun di sisi lain, anak Singapura merupakan salah satu yang paling takut setiap mendengar kata “gagal” dan “ujian”.

Yulia (bukan nama sebenarnya) dilansir dari todayonline.com mengaku punya masalah kecemasan sejak sembilan tahun. “Saya belajar agar saya tidak dianggap gagal,” katanya, dan “Saya terintimidasi ketika melihat nilai teman saya, karena kompetisi di sini tidak terhindarkan.”

Sistem luar biasa ketat ini membuat saya bersyukur tinggal di Indonesia. Saya yang punya motto hidup “santuy is my live” dan “my trip… my santuy live” (pokoknya, santuy ae lah!) saja masih suka merasa lelah karena berkejaran dengan tekanan hidup di Jakarta yang harus terbiasa cepat. Gimana harus merasakan itu dari kecil.

Dua huruf yang menjadi ciri khas sistem pendidikan di Tiongkok adalah PR. Seperti yang sudah saya singgung tentang kultur orang Asia TImur, orang Tionghoa percaya kalau kerja keras adalah kunci. Kamu mungkin pernah melihat meme di mana pasukan orang Tionghoa berdiri sangat tegap dan setelah di-zoom… ternyata di kerah bajunya ada jarum yang akan menusuk kalau dia menunduk. That’s it. That’s the point.

Ini kegigihan yang sangat mencirikan orang di Asia TImur sih.

Karakter gigih ini memang dipupuk dari kecil. Ibu-ibu di Tiongkok meyakini bahwa kegagalan anak di sekolah terjadi karena kurang kerja keras. Bukan akibat sakit, ada masalah, atau kurang cerdas.

Ketika ditanya tentang definisi anak baik, Ibu di Tiongkok menjawab dengan tiga poin.Anak baik adalah mereka yang disiplin, kerja keras, dan pintar. Dibanding memberikan apresiasi, orangtua di Tiongkok memilih untuk menunjukan bagian mana dari anaknya yang salah.

Bagi mereka, ini dilakukan demi perkembangan kemampuan si anak.

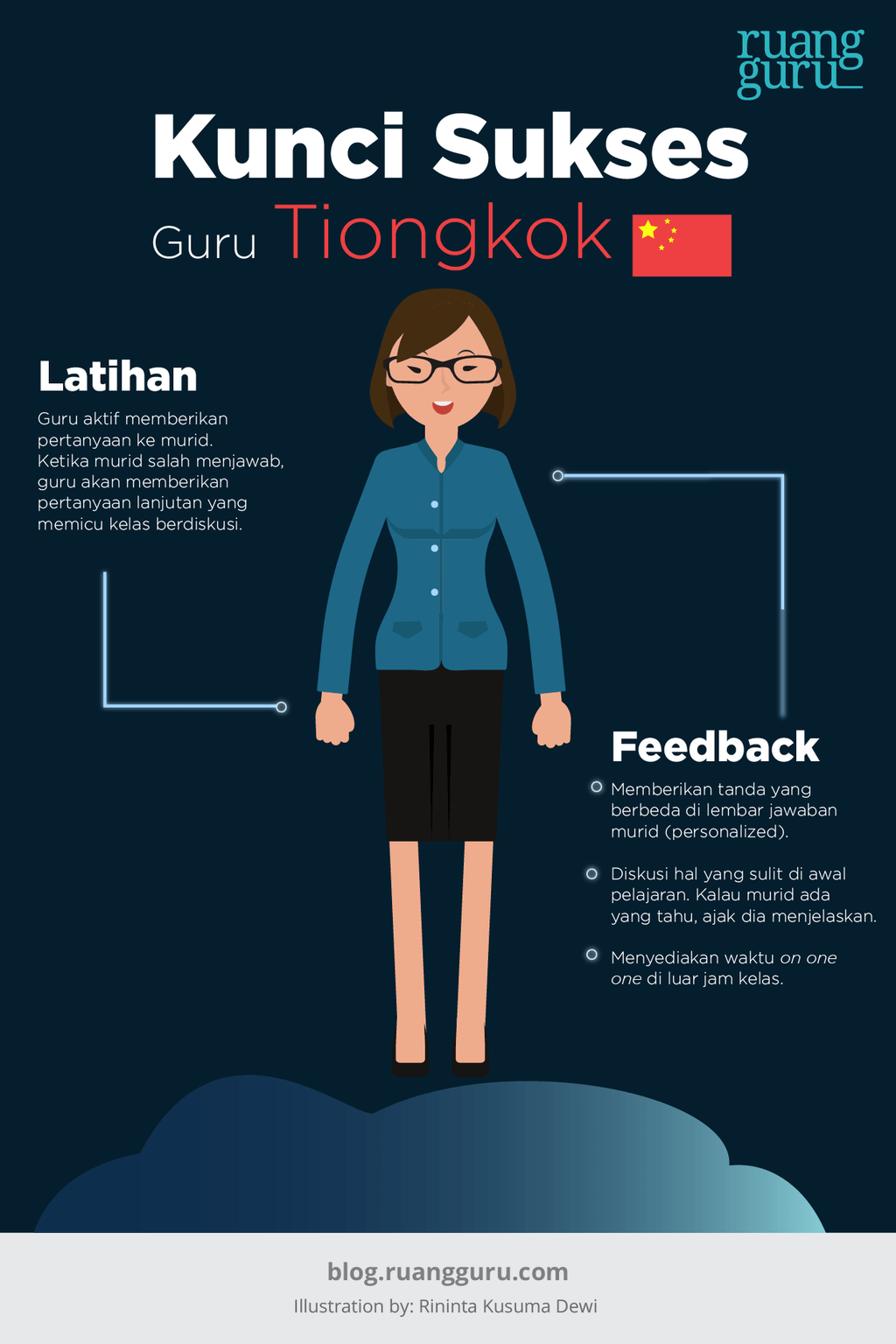

Meski demikian, jauh di lubuk hari ibu-ibu ini, mereka tidak tega memberikan tekanan yang begitu besar kepada anaknya. Alih-alih, orangtua justru mendapat pressure dari guru di sekolah. Seorang guru bisa mengirimkan pesan sampai 10 kali untuk memastikan orangtua agar mendampingi dan menanyakan progress PR anaknya di rumah.

Tiongkok juga menerapkan sistem zonasi sekolah. Namanya hukou. Meskipun dari kecil kamu sudah tinggal di Shanghai, jika orangtuamu terdaftar tinggal di distrik lain, kamu hanya punya dua pilihan di umur 13 tahun: 1) kembali ke kampung halaman, 2) tidak lanjut SMA.

Satu-satunya sekolah yang menerima murid dari berbagai distrik adalah sekolah percontohan. Masalahnya, sekolah ini mahal. Maka di sini muncul gosip yang tidak sedap: guru menekan orangtua di rumah, orangtua menekan anak, anak kerja keras mendapatkan nilai bagus, nama sekolah jadi beken karena punya siswa yang nilainya bagus, sehingga mereka bisa menarik uang SPP mahal.

Selain karakter masyarakat, jiwa kompetisi mereka juga tumbuh dari gaokao, semacam UTBK bagi orang Tiongkok. Di sana, dari 9 juta peserta gaokao, hanya 7 juta yang masuk universitas dan kurang dari ribuan yang masuk kampus top. Tahu apa yang membuat saya takjub? Di periode ini, jam sekolah bisa melebar hingga 12 jam per harinya. Belum ditambah PR yang harus dikerjakan begitu sampai rumah.

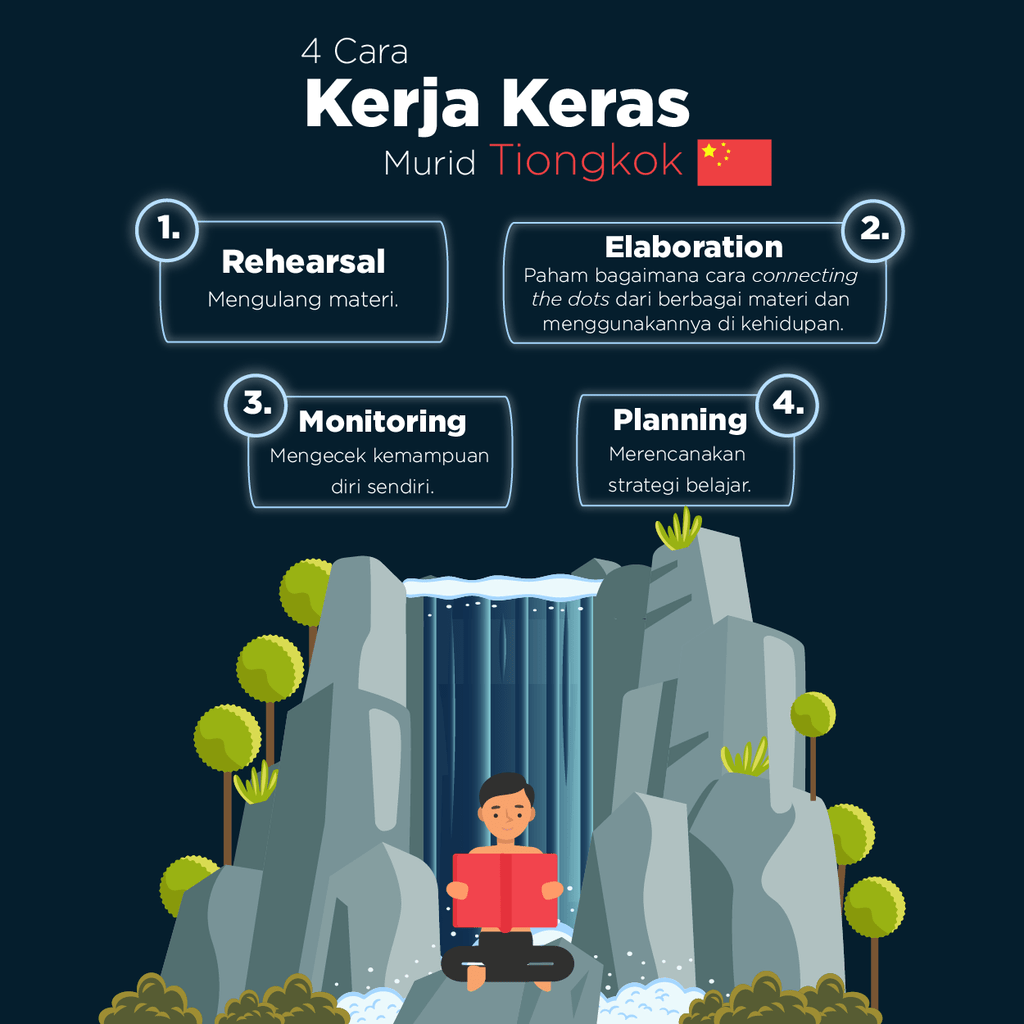

Anak sekolah di Tiongkok memilih belajar menggunakan metode pengulangan. Mereka akan latihan satu soal, lalu latihan lagi, lalu latihan lagi sampai mereka hafal mati. Sampai mereka bakalan lupa cara ngerjainnya dan mampu mengerjakan soal-soal karena… karena udah sering aja.

Di kelas saja, setiap guru akan memberikan pertanyaan sebanyak 20-120 kali. Mereka membuat ingatan mereka bekerja ke soal-soal. Persis kayak kamu yang terbiasa pulang sekolah nganterin dia, lalu ketika suatu waktu kamu pulang sendiri, tanpa sadar kamu malah pulang ke rumahnya.

Apa? Nggak pernah nganterin orang pulang? Ampun, ampun.

Yang banyak menjadi pertanyaan dengan pola pembelajaran ini adalah tentang skill di abad 21. Mungkin, dengan pengulangan yang dilakukan terus menerus kamu akan lancar mengerjakan soal. Namun, ketika masalah di masyarakat timbul dan kamu butuh problem solving, mampu kah ini bekerja?

—

Kalau kita perhatikan, keempat negara tersebut memang punya sistem pendidikan yang berbeda. Mungkin ada yang bikin kamu iri atau malah bulu kuduk bergidik ngeri. Meski begitu, tidak bisa dipungkiri, based on PISA, mereka adalah negara-negara yang menghasilkan generasi cerdas. Masih sangat jauh dibanding kita. Kita juga tidak bisa mengubah sistem pendidikan di Indonesia dengan drastis dan tiba-tiba. Kita juga tidak bisa cuma menunggu dan menunggu dan diam saja sampai semua ini berubah sendiri.

Sebagai murid, yang bisa kita lakukan adalah mengubah pola pikir.

Hitung-hitungan yang kamu pelajari di matematika adalah soal meningkatkan logika dan kerangka berpikir. Sejarah adalah soal belajar dari kesalahan dan Fisika tentang connecting the dots.

Dan segala ilmu yang kamu pelajari, sebenar-benarnya berguna karena seperti kata Tan Malaka, tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, dan memperhalus perasaan.

Selamat hari pendidikan internasional,

tim Ruangbaca.