Teka-Teki Hilangnya Mayor Georg Muller

Karya: Abdul Hadi

—

Ketika mendengar bahwa Sultan Salahuddin murka karena ulah Syahbandar Said Abdullah, aku sadar bahwa nasib Tuan Muller berada di ujung tanduk. Kendati Belanda memiliki bala tentara yang teramat kuat, serta pengaruh besar di sepanjang Hindia Timur, tetapi di tanah Borneo, Belanda tak punya kekuatan apa-apa. Itulah sebabnya Tuan Muller menjadi tumbal di tengah-tengah ambisi Belanda melebarkan kekuasaannya di Pulau Seribu Sungai ini.

Ah, tak tepat rasanya kusebut sebagai tumbal hanya karena kedatangan Tuan Muller menghadap Sultan Salahuddin tidak dikawal pasukan lengkap. Ia hanya datang diiringi 20 prajurit dari Jawa. Namun Gubernur Jendral De Graef menitahkan bahwa Tuan Muller tidak boleh kembali tanpa tekenan perjanjian dengan Sultan Kutai.

Tentu saja aku tahu bahwa Sultan Salahuddin tak akan menyerahkan kekuasaannya kepada Belanda. Apalagi negosiasi yang diusung Belanda diucapkan oleh seorang mantan perwira perang, Mayor Georg Muller. Tentu pesan yang ingin disampaikan Tuan Muller bukanlah perjanjian, namun bujuk rayuan yang dibumbui ancaman. Penerjemah yang mengalihbahasakan ucapan Tuan Muller menyatakan bahwa Belanda akan memberi perlindungan kepada Sultan Kutai dan upah tahunan sebanyak 8000 gulden Belanda. Sebagai gantinya, Sultan Salahuddin harus merelakan jalur perdagangan di sepanjang sungai Mahakam yang selama ini dikuasai pedagang Tionghoa.

Ketika melihat raut wajah Sultan yang memerah, terhina oleh bujukan perwira Belanda yang tak memiliki tata krama itu, aku tahu nasib Tuan Muller berada di ujung tanduk. Terlebih sejak 20 prajurit telah terlena oleh jamuan tuak selepas hidangan sambutan. Hanya belas kasih Sultan yang akan menyelamatkannya.

Di tengah hawa panas malam bulan Agustus, aku menyaksikan Tuan Muller digelandang prajurit kerajaan. Untung saja seorang penasihat membisikkan beberapa patah kata di telinga Sultan agar tidak menghukum perwira Belanda biadab ini. Dia lantas dibawa dengan tidak hormat ke tempat penginapannya. Ampunan Sultan tepat diberikan ketika Tuan Muller akan keluar ruangan. Aku menuliskan kejadian itu di bait-bait besonong. Sebagai pujangga, kata-kataku akan selalu diingat, alunan musik akan dimainkan, dinyanyikan sebagai bentuk pujian maha berani Sultan Salahuddin mengenyahkan perwira Belanda.

Baca Juga: Cerpen Kabut Terakhir di Hutan Kami Karya Akhmad Ilham Cahyono

Selepas pengusiran dari istana, entah setan apa yang merasuki Syahbandar Said untuk mendatangi Tuan Muller. Mungkin ketidakpuasannya terhadap titah Sultan. Atau dirinya memang haus kekuasaan sehingga meneken perjanjian, yang seharusnya –tentu saja– ditandatangani oleh sultan, alih-alih oleh kepala pelabuhan busuk sepertinya. Mungkin dengan melakukan kerjasama dengan kompeni, syahbandar keturunan Arab tersebut berpikiran bahwa ia akan memperoleh kekuatan, lalu menggulingkan kekuasaan Sultan. Ah, takhta memang amat memikat. Semulia apa pun martabat seseorang dapat digelapkan matanya demi sejumput kekuasaan.

Dua malam sejak pertemuan Syahbandar Said dan Tuan Muller, akhirnya tekenan palsu itu terbongkar. Seorang tukang tulis pelabuhan menghadap kepada Sultan, melaporkan tindakan kepala pelabuhan yang menyetujui perjanjian dengan Belanda. Sultan Salahuddin berang bukan main dan memerintahkan agar Syahbandar Said ditangkap.

Bukan hanya Si Kepala Pelabuhan yang harus bertanggung jawab terhadap tindakan keji ini, Sultan juga menitahkan Awang Long, Kepala Prajurit Kutai, agar segera meringkus Tuan Muller. Aku tahu, sejak kecil Sultan Salahuddin dididik sebagai pemberani. Sejak ia menaiki takhta, dua kapal Belanda yang mengabaikan jalur perbatasan Borneo sudah ditenggelamkan atas perintahnya. Tentu sosok semacam Tuan Muller tak ada artinya di depan Sultan Salahuddin, terlebih mantan perwira Belanda itu hanya dikawal 20 pasukannya. Tak sebanding jumlahnya dengan ribuan prajurit kesultanan Kutai.

Aku tahu nasib Tuan Muller berada di ujung tanduk.

***

Tiap bagian tubuh Syahbandar Said sudah merasakan siksaan dari Kepala Prajurit Kutai itu. Ketika bajunya dilucuti, berkali-kali ia berteriak kesakitan karena punggungnya dihantam cemeti. Wajahnya babak belur. Kedua tangannya dirantai dan mulutnya anyir karena amis darah yang tak bisa ia seka.

“Ayo sebutkan di mana Muller celaka itu sekarang?” tanya Awang Long murka.

Ketika mendengar bahwa Syahbandar Said ditangkap, dengan bergegas dan tergesa Tuan Muller memerintahkan beberapa anak buahnya menyiapkan perahu untuk segera bertolak dari Tenggarong. Mau tak mau, ia harus merelakan kapalnya. Bagaimanapun juga, Sultan Salahuddin pasti sudah mengeluarkan perintah untuk menutup pelabuhan. Tak sebuah kapal pun bisa meninggalkan sungai Mahakam kecuali akan diperiksa dengan jeli dan seksama.

Tuan Muller tentu saja sadar, ia sudah menjadi buronan.

Malam itu, dengan mengayuh perahu, mereka meninggalkan ibukota Kesultanan Kutai. Dengan perasaan terpaksa, sebelum pelarian, Tuan Muller juga membakar kapalnya untuk mengalihkan perhatian.

Jika keberuntungan menggayuti pundak Tuan Muller, nasib malang memang sedang menyambangi Si Kepala Pelabuhan. Syahbandar Said Abdullah sama sekali tak berkutik. Sejauh otaknya mengingat, Tuan Muller masih berada di penginapan.

Dan saat itu, ia tengah membayangkan buah manis kerjasamanya dengan Belanda ketika ruang kerjanya didobrak dari luar. Prajurit kerajaan lantas meringkusnya. Syahbandar berkepala plontos itu mengelak dan berkelit ketika tuduhan pengkhianatan dilayangkan kepadanya. Namun, ketika pukulan Awang Long menghantam rusuk dan bahunya, Syahbandar Said meringis dan sadar bahwa dirinya dalam keadaan genting. Dengan penuh perlawanan, kepala pelabuhan itu digiring ke ruang tahanan.

“Apa salahku?” teriaknya menentang.

“Jelaskan nanti di ruang tahanan!”

Dan di ruang pengap itu, Awang Long mencengkram leher Syahbandar Said, lalu mendongakkan kepalanya. Wajah itu ringsek. Sepasang matanya lebam dan menyiratkan keputusasaan. Sudah tandas cerita dan pengakuannya.

“Tidak berguna,” umpat Awang Long sembari meludah ke arah muka Syahbandar Said. Sebuah hantaman di pundaknya membuat lelaki itu oleng, hilang kesadaran.

Baca Juga: Cerpen Arita dan Sofanya Karya Abinaya Ghina Jamela

Setelah Syahbandar Said membuat pengakuan, Sultan Salahuddin memutuskan untuk menghukum pancung kepala pelabuhan itu. Aku tak habis pikir, kebodohan macam apa yang dipikirkan Syahbandar Said Abdullah untuk menyimpan api pengkhianatan, padahal ia sendiri tak punya kuasa di Tanah Kutai. Jikapun ia mencicipi takhta kerajaan, paling jauh ia hanya akan menjadi kaki tangan Belanda. Lagi pula, bukankah rakyat Kutai masih setia dengan Sultan mereka?

Sebagai pujangga, aku hanya merekam kejadian itu dalam bait-bait besonong. Tiap kali Sultan mengadakan jamuan, nyanyianku akan dialunkan. Seiring tabuhan gendang, aku akan mengabarkan puja-puji dan kuasa Sultan membabat habis khianat dan pemberontakan di tanah kerajaannya.

Yang tak disangka Tuan Muller –tentu saja–, mereka harus menyusuri aliran sungai Mahakam hingga ke hilir. Saat-saat kemarau semacam ini, perjalanan malam hari menggunakan perahu sangatlah berbahaya karena batang-batang pohon besar yang terkandas di dasar sungai tergeser oleh arus yang menjadi deras. Apabila takdir tak berpihak pada mereka, aliran air yang deras akan membentuk riam di jalur yang sisi-sisinya menyempit. Pendayuh perahu yang tak terampil hanya akan membuat perahu oleng dan terbalik karam.

Jikapun mereka berhasil menyusuri sungai dan selamat dari kejaran prajurit kerajaan, mereka harus melewati pemukiman kampung Dayak pedalaman. Orang-orang Dayak tidak suka dengan pendatang asing yang memasuki wilayah mereka tanpa izin sebelumnya, apalagi untuk sekelompok lengkap, dipimpin oleh perwira Belanda dan bawahannya; prajurit-prajurit bersenjata.

Sejak memasuki tanah Borneo, aku tahu nasib Tuan Muller sudah berada di ujung tanduk.

Bayanganku, Tuan Muller pastilah sosok tak berbelas kasihan. Ia tidak peduli dengan nasib Syahbandar Said yang telah meneken perjanjian yang dibawanya. Ia tentu tak mengetahui bahwa kepala pelabuhan itu akan dieksekusi siang ini di lapangan sebelah utara istana kerajaan.

Itulah, selepas salat Jum’at, ketika para jamaah berkumpul untuk menyaksikan Syahbandar Said digiring memasuki tempat pemancungan, aku melantunkan besonong kehebatan Sultan. Di tengah kumpulan manusia yang penasaran menyaksikan eksekusi kepala pelabuhan itu, aku mendendangkan bait-bait kisah syahbandar yang melakukan kongkalikong dengan Tuan Muller.

Ah, bagaimanakah kini keadaan Tuan Muller? Aku membayangkan nasibnya yang tak jelas pangkal-muaranya. Mungkin perahunya sudah karam karena terhempas batu-batu cadas di riam sungai Mahakam. Atau mungkin ia kini dalam tawanan orang-orang Dayak yang jauh lebih kejam menghukum orang asing daripada Sultan Salahuddin? Atau jangan-jangan Tuan Muller selamat, dan berhasil meninggalkan tanah Borneo.

Selepas tuduhan terhadap Syahbandar Said Abdullah dibacakan dan batang lehernya disorongkan untuk ditebas algojo, aku memalingkan pandangan ke arah kerumunan massa yang tak berkedip menunggu waktu eksekusi.

Apakah mataku tidak salah melihat? Di tengah-tengah manusia yang berkerumun itu, tampak lelaki Belanda menatap ke arah tempat pemancungan. Apakah itu Tuan Muller yang buron, selama ini dicari-cari prajurit kerajaan? Namun sosok itu lantas hilang, timbul tenggelam oleh kerumunan manusia. Lenyap dari penglihatanku.

*Besonong (kadang disebut basonyong): syair dan nyanyian dari budaya Kutai dan Dayak di Kalimantan Timur.

Tentang Penulis:

Abdul Hadi, cerpenis lulusan jurusan psikologi Universitas Negeri Yogyakarta. Ia berasal dari Kutai Barat, Kalimantan Timur.

—

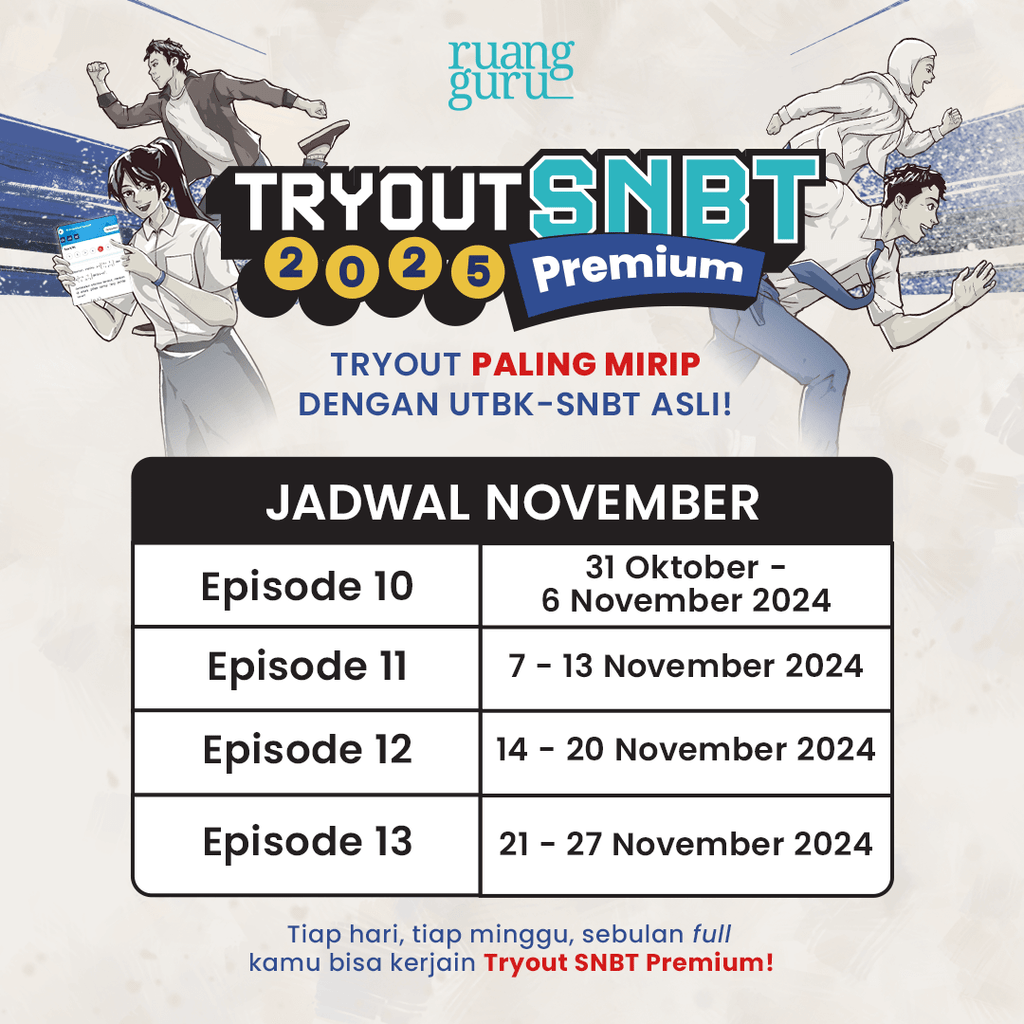

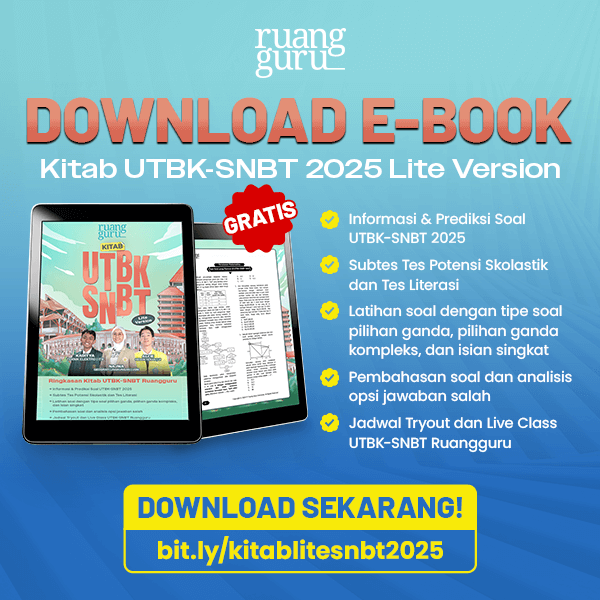

Ruangguru membuka kesempatan untuk kamu yang suka menulis cerpen dan resensi buku untuk diterbitkan di ruangbaca, lho! Setiap minggunya, akan ada 1 cerpen dan 1 resensi buku yang dipublikasikan. Yuk, kirimkan karyamu sebanyak-banyaknya! Simak syarat dan ketentuannya di artikel ini. Kami tunggu ya~